数字经济发展降低了企业财务风险吗?——基于吸收能力与生命周期的视角分析

摘 要:本文使用2011年—2020年沪深两市A股上市公司的数据,运用熵权法构建数字经济指数的基础上,实证检验数字经济发展对企业财务风险的影响以及其内在机制。研究发现,数字经济对企业财务风险具有显著的抑制作用。对其机制的探索表明,吸收能力在数字经济抑制企业财务风险的过程中具有部分的中介效应。对于处在生命周期不同阶段的企业而言,数字经济的发展对企业财务风险的影响也不相同;对于成长型和成熟型企业而言,数字经济的发展对抑制企业财务风险有着显著的作用,且吸收能力也具有中介效应;对于陷入衰退期的企业来说,数字经济的发展对降低公司的财务风险没有显著影响,吸收能力不具有中介效应。最后,数字经济的有效性需要企业内部基本条件的支持:当企业的数字转型良好时,数字经济在遏制企业财务风险方面的作用就更加明显。总的来说,数字经济的发展有利于企业提高吸收能力,从而降低财务风险。本文揭示了财务风险产生的原因,以及数字经济降低财务风险方面各种差异的作用、机制和理解,为缓解企业财务风险提供了可靠的实证依据和政策启示,具有重要的现实意义。

关键词:数字经济;吸收能力;生命周期;财务风险:数字化转型;

Has the Development of the Digital Economy Reduced Corporate Financial Risk? --

Analysis Based on Absorptive Capacity and Life Cycle Perspective

Abstract:This paper empirically examines the impact of digital economy development on corporate financial risk and its intrinsic mechanism based on the construction of a digital economy index using the entropy weighting method using data from A-share listed companies in Shanghai and Shenzhen from 2011 to 2020. The study found that the digital economy has a significant dampening effect on corporate financial risk. An exploration of its mechanisms suggests that absorptive capacity has a partial mediating effect in the process of suppressing corporate financial risk in the digital economy. The impact of the development of the digital economy on corporate financial risk varies for firms at different stages of their life cycle;(a) For growing and mature firms, the development of the digital economy has a significant role in curbing corporate financial risk and a mediating effect of absorptive capacity;For firms caught in recession, the development of the digital economy has no significant effect on reducing a firm's financial risk, and absorptive capacity does not have a mediating effect. Finally, the effectiveness of the digital economy needs to be supported by fundamental conditions within the firm: its role in curbing corporate financial risk is more evident when the firm's digital transformation is well underway. Overall, the development of the digital economy facilitates companies to improve their absorptive capacity and thus reduce their financial risks. This paper reveals the causes of financial risk, as well as the role, mechanisms and understanding of various differences in reducing financial risk in the digital economy, and provides a reliable empirical basis and policy insights of great relevance for mitigating corporate financial risk.

Keyword:digital economy; absorptive capacity; life cycle; financial risk: digital transformation;

一、引言

实体企业是我国经济发展的关键命脉,其财务风险也受到广泛关注,降低财务风险对于企业自身发展以及整个经济社会的健康发展尤为重要。根据Wind数据库的统计数据显示,2020年非金融企业部门的负债率(杠杆率)为162.30%,但2008年仅为98%。同时,近年来企业之间的竞争日趋激烈,导致许多企业忽视了背后的高财务风险。为了在激烈的竞争中占据优势,继续追求业绩增长,部分企业所产生的财务风险导致企业和整个行业频繁动荡。然而,现实中很多公司过于关注公司的价值和盈利能力,往往忽视了价值和利润最大化背后潜在的财务风险。比如,2019年的东旭光电,2020年的海航控股,诸多财务风险事件的频繁爆发,说明管控公司财务风险尤其重要。如何防范和化解企业财务风险所带来的负面效应,应对经济风险挑战,已成为学术界、企业和政府所关注的焦点。财务风险是指公司在一定时期内获得的最终财务结果在一定程度上偏离预期经营目标的可能性,是由于财务活动中存在各种不可预见和不可控制的因素,导致财务或更大的经营利益损失。

我国正处在经济转型和新常态的关键时期,确保经济高质量发展,防范和控制各种重大经济风险,是建立现代经济体制的重要前提[1](罗朝阳等,2020)。同时,随着新一轮科技革命的不断推进,数字经济在促进企业转型升级、提高经济效益、重塑信用体系等方面发挥了重要作用[2](周清香等,2020),也为防范和化解企业财务风险提出了新途径。数字经济是继农业经济和工业经济之后的主要经济形式,它是一种将数据资源作为核心要素,将现代信息网络作为主要载体,将信息通信技术的集成和应用,以及数字化转型的所有因素作为重要推动力。

促进更为综合的平等和效率的新型经济形式。提高企业财务风险管理能力,降低财务风险发生的可能性,已成为推动我国实体经济发展的重中之重。企业要想最大限度地降低发生财务风险时所带来的负面影响,只有依靠良好的财务风险防控措施。数字经济的发展使代理费用大幅下降,信息透明程度增加,为实现真实的中国企业的转型和升级,提供了高效的技术支撑[3](何帆等,2019)。“十四五”规划强调,要着力推进数字经济与实体经济深度融合,全力支持“双一体化”和“双循环”。数字经济能否有效缓解企业的财务风险?这些问题是本文深入讨论的核心问题。

中国经济进入新常态以来,可持续健康发展成为企业的最重要目标。企业需要更加关注财务风险,因为只有控制财务风险,才能继续更好地运营。此外,吸收能力作为企业吸取外部先进知识、管理办法,对于财务风险的管理也是非常有效果的。企业的“吸收能力”是企业运用外来新知识进行商业化的一种能力,也就是企业对新知识的认识、掌握与整合,从而达到企业经营目标的一种能力。现有研究发现提高吸收能力可使企业掌握更先进有效的管理方法,提高企业管理质量[4](朱丹等,2018)、降低资本成本[5](罗孟旎,2018)和企业经营风险[6](高明华等,2013)。吸收能力是提升企业经营管理的基石,如果吸收能力不足,企业就会因财务风险而失去市场竞争力,如果过于关注企业绩效,企业的财务管理会变得越来越混乱,发生财务风险也会越来越大。而且,知识技术的应用已成为现代企业发展与经营中不可或缺的一部分。企业通过研发活动获取知识和核心技术,然后将其应用到企业日常管理中,这就要求企业具备吸收知识的能力。吸收能力是知识和管理手段之间转换的工具[7](綦良群等,2020),这为企业管理经营活动和管控财务风险提供了潜在的机会,这种能力已成为防范企业财务风险的重要手段。当一家企业具有较强的吸收能力时,意味着该企业可以更有效地整合所需资源,将研究中获得的新知识与现有知识相结合,通过知识重组实现降低企业财务风险发生的概率。

事实上,企业都有一个生命周期,在企业生命周期发展的不同阶段,数字经济对财务风险产生的影响也会存在差异。但是,学界很少有学者根据这个来研究数字经济的微观治理效应,有一些学者认为,数字经济的发展对于缓解资源错配,提升要素配置效率有帮助。[8](王开科,2020),促进企业创新绩效以及企业价值等[9,10](侯世英,2021黄大禹,2021)。然而,目前鲜有研究探索了数字经济对企业财务风险的作用机理以及在不同生命周期阶段彼此间关系的差异性。当前关于企业生命周期的研究,在生命周期的不同阶段,现金流、财务约束和财务风险大相径庭[11](黄宏斌等,2016),对于一个在成长期的公司而言,公司的资金链已经逐渐变得稳固,并且拥有了一定的社会联系网络。处于成熟期的企业,营业收入增加,资金有所回流,自由现金流增加,盈利能力提高,企业留存收益比较高,所面临的财务风险将减小。但处于衰退期的企业,技术会相对落后,营业收入下降,管理者也可能为自身利益危害企业,此时企业财务风险可能会增加。在不同生命周期阶段,由于企业的盈利能力,管理能力有所不同,所以数字经济对不同时期企业财务风险的影响也是不同的。

基于此,本文使用2011年—2020年沪深两市A股上市公司的数据,在此基础上,利用熵权方法,建立了数字经济的指数,并对其进行了实证分析,分析了数字经济发展对公司财务风险的影响,并指出了公司在不同的生命周期阶段,其对公司的财务风险的差异性影响。

本文的研究贡献主要体现在以下几个方面:第一,与现有文献从企业生产率、资源错配以及企业创新的角度对数字经济的影响效应不同。本文考察数字经济发展对企业财务风险的影响效应,同时,将企业吸收能力这个视角引入进来,对数字经济发展对微观企业影响效应和财务风险影响因素相关的研究进行了补充,拓宽了相关研究的理论边界。第二,现有文献主要从静态的角度考察数字经济发展对企业创新和企业生产率的影响,很少有文献从动态的角度考虑研究背景下的企业生命周期,本文将企业生命周期理论作为以此为出发点,深入研究数字经济发展对企业财务风险的动态影响,丰富了数字经济影响企业财务风险的机理,拓展了企业生命周期理论的应用范围。第三,进一步分析企业数字化转型在“数字经济—企业财务风”关系中的调节效应,使企业更能考虑到外部以及自身对财务风险的控制。

二、理论分析与研究假设

(一)数字经济、吸收能力与企业财务风险

数字经济具有典型的“数字技术”特征:它与互联网和区块链的深度结合,能够让企业资源的利用率得到提升,让企业要素的总生产率得到提升,让企业的业务服务范围得到扩展。使得企业的销售收入和营业利润稳步增加,以提高其资金比例,降低财务风险发生的可能。数字技术的应用也跨越了公司界限,提高了上下游公司共享信息的可用性和能力[12](王可等,2018),支持整个产品过程的终端管理,指导企业提高运营效率,降低运营成本[13](赵宸宇等,2021),进一步降低了企业财务风险。

技术的溢出效应向生产力的成功转化是有条件的,成功地学习、吸收和消化先进技术和管理办法需要一定的吸收能力,在吸收能力不变的前提下引进数字技术不会促进企业经济的改善[15](肖静华等,2020)。吸收能力是指企业寻求新知识、获取新知识、提炼新知识、存储新知识、应用新知识、创造新知识的能力[16](Tanriverdi et al,2005),它包括对主要经济活动有重大影响的各种基本要素的集合,如制度环境和金融发展水平,并决定技术溢出是否能被经济和制度方面消化,在技术溢出的过程中具有吸收技术的能力[17](Ferreira et al,2019)。

数字经济的发展对企业吸收能力的增强效应可以降低企业财务风险。在过去的研究中发现,通过异质的外部知识来进行创新的企业,除了需要更多的创新主体的合作和协作之外,还依赖于他们自身的吸收能力[18](孙嘉悦等,2021)。数字经济可以从两个方面影响和转化企业的吸收能力:第一,数字经济的发展有助于增加企业创新网络的规模和连接强度,扩大企业管理所需的互补资源规模,并帮助公司收集隐性知识[14](戚聿东等,2019),从而丰富知识资源的多样性,缩短技术认知的距离,减少对异质知性识吸收的阻力[18](孙嘉悦等,2021),促进吸收能力的提高;第二,在数字经济的推动下,随着商业模式的变革,企业的组织形态由传统的系统向网格系统转化,网格系统呈现出扁平化的特征,并呈现出明显的组织灵活性和自适应能力。它不但对企业内部产品供应方面的分工进行了深化,还拥有一种平等、开放的组织文化氛围。促进了全面学习价值观的形成,从而有益于企业学习、吸收、转化外部知识。吸收能力的增强不仅可以获取和整合内外部资源,还能使得企业快速转化外部知识为自身核心能力,鼓励企业有效对抗恶劣的外部环境,降低财务风险发生的可能性。越是吸收能力越强的公司,其对外部的知识、信息、资源和技术的吸收能力就会越强大,因此可以提升公司的管理能力,加快生产技术的革新进程和产品的更迭,有助于公司减少生产成本和财务风险。由此可以推断,数字经济的发展还可以通过提高企业的吸收能力来降低财务风险。据此,我们提出以下假说:

H1:数字经济通过吸收能力可以降低企业财务风险。

(二)数字经济、企业生命周期与财务风险

“企业生命周期”的概念最早是由Masson Halery于1959年提出的。企业生命周期分为成长期、成熟期和衰退期。成长型企业的特点是:资金配给不足、资本支出目标有限、技术研发方向模糊。然而,数字经济的发展通过多元化的融资渠道缓解了资源配置对运营和发展的压力,弥合了增长初期生存和发展资金的供需缺口。此外,数字经济可以深入分析投资项目的盈利能力,帮助企业快速识别投资收益的有效性,为探索资本配置的最优选择提供参考,降低不必要的资源浪费,从而削减财务风险的发生。成长型企业需要保持高度的灵活性和开放性,通常努力整合多领域知识和技术,以快速更新组织的知识体系。数字技术的创新潜力更符合不断增长的企业相对积极的战略形势,这可以帮助企业更好地管理业务,降低财务风险。最后,因为公司才成立没多久,需要有很多新的资源,这就推动了公司向外面寻求新的资源。现阶段企业需要吸收外部知识,多学习外部新资源,因此在成长期,数字经济可以通过吸收能力降低企业财务风险。

进入成熟期后,相对充足的资源积累可以为企业通过数字经济挖掘各种内部要素的潜在价值奠定基础,从而促进企业的健康发展。同时,成熟企业融资渠道更加畅通,盈利能力显著提高,经营现金流相对充裕。他们有完善的组织结构和规章制度,在市场上具有较强的竞争力。只是,它们也可能面临扩大市场的外部财务压力和最严重的内部代理问题[19](李英利等,2019),不过成熟时期,企业已经具备了一定的资本基础,具备了与数字经济相匹配的能力。利用数字技术,企业能够提高获得信息的能力,提高企业资本配置效率和运营绩效[20](李冬伟等,2012),进一步防范管理层利润操纵,有效降低股东与管理层之间的代理成本,防范财务风险。除此之外,在公司持续发展并逐渐成熟的过程中,公司需要持续地吸收新的知识,并采取新的管理方式,从而逐步地对公司的组织结构进行调整与优化,最终形成公司的组织文化。因此,公司对外部知识进行搜寻、吸收、整合的能力明显地提高,公司的吸收能力也随之提高。所以在成熟期的时候,数字经济也可以通过吸收能力降低企业财务风险。

处于衰退期的企业,常常会拒绝变革僵化的组织结构,销售业绩低下,利润也大幅度缩水甚至出现亏损,重挫企业健康发展,造成经营不利,内外融资严重受阻,大部分市场份额被竞争对手垄断,销售量和利润率的下降,导致财务状况恶化,管理层对内部管理机制的优化失去信心,组织结构的刚性降低了决策过程的有效性。为了生存,企业需要寻找新的投资项目,但由于识别市场需求的敏感性减弱,它们只能依靠原始的累积产量来维持其功能。技术装备落后,导致管理效率和成果转化水平低下,跟不上行业平均步伐。在这种背景下,数字经济更加注重将资源分配给生产效率高的公司,而陷入衰退的公司通常不符合金融技术的资源导向。此外,陷入衰退的企业在外部融资方面有很大困难,企业最大的目的就是为企业提供生存保障。在目前阶段,因为企业将主要精力放在了扩大市场、研发新产品上,而且数字化转型还要求高额的费用和不断的投资,因此,企业要想迅速地融入并适应数字经济的发展,是非常困难的。所以,即使在经济衰退期间,数字经济的发展也不会对企业的财务风险造成太大的影响。此外,在公司进入到一个经济衰退的时期之后,公司的组织结构就会形成一种惯性,同时公司的文化也会表现出一种刚性,公司在市场的竞争中会渐渐丧失自己的优势地位,因此,公司也就不会再进行扩张。也会排斥外部先进资源。基于此,提出如下假设:

H2:数字经济发展对财务风险的抑制作用在成长期和成熟期的企业中显著。

H3:数字经济通过吸收能力降低企业财务风险在成长期和成熟期的企业中显著。

三、研究设计

(一)样本选择及数据

本文选取2011年度—2020年度中国沪深A股上市公司为研究对象,检验上文所提出的假设的正确性。数字经济指标则是来自于《中国城市统计年鉴》以及北京大学互联网金融研究中心编制的《数字金融普惠金融指数》,并依照企业所在城市进行匹配,构建关于地级市数字经济与企业财务风险的面板数据。本文其余所涉及的公司财务数据则均来源于Wind数据库、CSMAR数据库,为使样本更具说服力和代表性,本文对原始数据进行了以下处理:(1)剔除金融类和公共事业类的上市公司;(2)剔除ST、*ST的上市企业;(3)剔除有关财务数据中有严重缺失值和异常值的上市公司。此外,为了消除极端值所带来的影响,本文对所有连续型变量进行双侧1%的缩尾处理(Winsor)。经过以上处理,最终得到2011—2020年1822个上市公司的18220个观测值。

(二)变量定义

1被解释变量

财务风险(Z-score):本文所使用的是美国经济学家Altman(1968)[21]提出的Z-Score模型来衡量财务风险,该模型是多元线性回归模型,是被广泛应用的衡量财务风险的高精度模型。此模型的Z-Score是由各个财务指标与其相对应的比例相乘之后所得,具体计算方法如下所示:

Z-score值越大,财务风险相反的越小,代表企业的财务状况越好;若Z-score越小,财务风险则越大,企业的财务状况愈差。

2解释变量

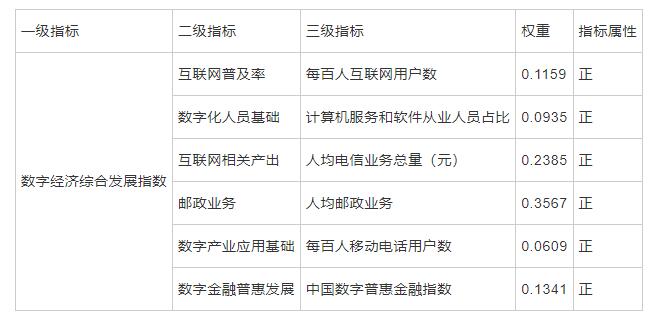

数字经济发展水平(DIGI):本文借鉴赵涛等(2020)[22]的研究以互联网发展为衡量核心,加入构建数字交易指标体系的思路,从互联网发展和数字金融普惠两个方面,结合城市层面相关数据的可得性,综合考察数字经济的发展水平。为了在城市层面表征互联网发展,以黄群慧等(2019)[23]的方法,采用五个指标:互联网普及率、数字化人员基础、相关产出、邮政业务和数字产业应用基础,上述指标的原始数据可从《中国城市统计年鉴》获得。对于数字普惠金融的发展,本文则采用由北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团联合编制的中国数字普惠金融指数[24](郭峰等,2020)。对上述六个指标的数据进行同趋势化处理与量纲问题处理,并通过熵权法得到数字经济综合发展指数。表1是我国各城市数字经济综合发展水平指标体系的构建指标、指标属性和构建过程。

表1数字经济指数测算指标体系

3中介变量

吸收能力(LA):企业研发活动投入与企业吸收能力关联性强,研发投入强度反映了企业的吸收能力,在此之前,大部分的研究参考Cohen和Levinthal(1990)[25]的观点,将研发支出作为吸收能力的代理变量,Fredrich(2019)、Li &Liu [26,27]等研究表明,研发强度可以更加准确地反映企业在知识吸收和开发的相对数量。为此,本文选择研发强度作为企业吸收能力的代理变量,具体为使用企业的研发投入金额占营业收入的比重衡量。

4生命周期的划分

借鉴Dickinson(2011)[28]所提出的现金流组合法,根据企业现金流量表中经营活动净现金流量、投资活动净现金流量和筹资活动净现金流量的正负组合来区别企业的各个生命周期。据此,本文将上市公司的生命周期划分为三个不同的阶段,即成长期、成熟期和衰退期,各个阶段的具体结果详见表2。

表2 企业生命周期划分

5控制变量

为尽可能降低遗漏变量偏差,本文参考毕晓方(2017)[29]等多位学者的研究,选取企业规模(Size)、企业年龄(Age)资产负债率(Lev)、净资产收益率(Roa)、股权集中度(Share)、总资产周转率(Tat)、固定资产比(Ppe)、管理费率(Mfee)、资本密集度(Capital)、两职合一(Udal)和区域发展水平(LnGDP)。作为控制变量。为使回归更具客观性与科学性,同时,我们也考虑了年份(Year)以及行业(Ind)固定效应,变量定义如表3所示。

表3主要变量定义

(三)模型构建

本文依据上述分析,为检验数字经济对企业财务风险的影响,使用固定效应模型,构建如下基准面板回归:

Z−scoreit=α0+α1DIGIit+α2Controlit+∑year+∑Ind+εit(2)

其中Z−score为企业财务风险的代理变量,α0是截距项,α1是解释变量的系数,εit表示随机误差项。

为进一步考察企业吸收能力在数字经济与企业财务风险中是否存在中介作用,本文借鉴温忠麟(2004)等[30]的中介效应检验步骤,构建如下检验模型:

LAit=β0+β1DIGIit+β2Controlit+∑year+∑Ind+εit(3)

Z−scoreit=β0+β1DIGIit+β2LAit+β3Controlit+∑year+∑Ind+εit(4)

四、实证分析与经济解释

(一)描述性分析

表4为主要变量的描述性统计。本文观测值个数18220,企业财务风险的均值为7.13,标准差为8.369,最大值分别是43.013,最小值都为0.588,说明各个企业之间的财务风险差异明显。数字经济的均值为0.046,最大值和最小值存在一定的差距,分别为0.422和0.002,说明我国数字经济在不同地区之间发展极不平衡。针对企业吸收能力的统计发现,其最大值为1.694,最小值为0,标准差为0.053,样本企业之间的吸收能力也良莠不齐。

表4主要变量描述性分析

(二)实证结果及经济解释

根据公式(1)对相关变量进行回归分析,同时,考虑了行业和时间的固定效应。回归结果如表5所示,第(1)列是没有加入控制变量的回归结果。结果表明,数字经济的系数显著为正,这表明,数字经济对企业的财务风险具有显著的减缓作用。第(2)列是加入控制变量的回归结果,其估计结果表明,数字经济的系数为正,且在1%的显著性水平上显著,进一步证明了数字经济可以显著降低企业的财务风险。

表5基础模型回归结果

在表6中,(1)—(3)列就“数字经济—吸收能力—财务风险”进行了检验。研究发现,数字经济可以显著的促进企业的吸收能力,且在第3列中,数字经济和企业学习能力呈显著正相关,明,在数字经济和企业的企业财务风险之间,吸收能力起到了一定的中介作用。且吸收能力的中介效应值为10.7%,假设H1得到验证。

表6吸收能力的中介作用

从表7就“数字经济—财务风险”生命周期特征进行了检验,结果表明,数字经济对减小企业财务风险在成长期和成熟期都有明显裨益,验证了假设H2。此外,在成长期和成熟期中,吸收能力在数字经济与财务风险之间具有部分中介效应,验证了假设H3。

表7基于不同生命周期回归结果

五、稳健性检验

1变量敏感性检验

为了更精确地刻画数字经济发展对企业财务风险的影响,确保结论的科学性,本文将使用更换关键变量的方式对基准回归进行稳健性检验。上文采取熵权法对数字经济指数进行度量,本部分继续延续上文操作,采用主成分分析的方法对数字经济指数度量,将以上6个指标的数据标准化后降维处理,得到的数字经济综合发展指数,并使用研发投入/总资产来替换企业学习能力重新进行上文的回归。回归结果如表8所示,可以看出更换变量后的回归结果依然显著,且企业吸收能力依然发挥部分中介效应,检验了本文结论的科学性。

表8替换变量回归结果

2改变回归模型进行检验

由于本文所得企业财务风险数据呈现出右偏特征。本文借鉴李春涛等(2020)[31]的思想,采用Tobit模型对基础回归进行检验。另外考虑到回归模型一般采用时间和行业的双向固定模型是一种常规做法,可能较为“柔性”,对内生性控制尚不够严格,为此,本文借鉴Moser和Voena(2012)[32]关于控制“时间×行业”的高阶联合固定效应方法。表9为回归结果,数字经济与Z-score呈显著的正相关性,该结论和前文一致。

表9 tobit模型+固定效应调整回归结果

3内生性检验

参照唐松等(2020)[33]的做法,对本文研究的核心解释变量采取了滞后一期的方法,处理反向因果所造成的的内生性问题。回归结果如表10所示,从结果中可以明显得出,在加入核心解释变量滞后一期的回归后,各个变量回归系数的正负号和显著性均没与发生改变,企业学习能力也发挥部分中介效应,中介效应值为 36.55% ,进一步证明本文的研究结果是科学且稳健的。

表10 核心解释变量滞后一期回归结果

4工具变量方法

解决内生性问题的主要途径之一是为核心解释变量选取合适的外生工具变量。本文参考柏培文(2021)[34]的方法选用地理位置变量充当外生工具变量。关于地理位置作为工具变量,依据交通部所公布的《全国沿海港口布局规划》并以谷歌地图为参照标准,根据各地区经纬度的不同计算出各地级市到沿海港口的地理距离。各地区到沿海港口距离越近,该地产业组织结构更完善、经济发展程度更高,更有利于孵化与激活数字经济这一新型产业组织形态。由于本文基础样本是随时间变动的动态面板数据,而地级市到沿海港口的距离是不随时间变化的变量,为了使工具变量满足时间特征的动态性,本文参照柏培文(2021)[34]的处理方发,引入一个随时间变化的变量来构造外生面板工具变量。使用各城市到沿海港口距离的对数与样本期各城市固定电话每万人用户数的交互项(ln(dist)×ln(tele))来体现工具变量的时变性,到沿海港口的距离与全国各城市固定电话用户数的交互效应满足“严外生”与“强相关”的条件。

由表11结果显示,第(1)列为两阶段最小二乘法第一阶段的回归结果。可以看出,在1%的显著性水平上,工具变量的估计系数显著为正,另外,第一阶段回归的Wald F统计量为922.85,远大于10,这证明本文选择的工具变量与内生解释变量具有较强的相关性,不存在弱工具变量的问题。第(2)列为2SLS第二阶段的回归结果,数字经济对抑制企业财务风险的效应仍旧成立,结果均在1%的水平下显著。Anderson canon的LM统计量p值均为0.000,显著拒绝原假设。总体而言,选取各城市到沿海港口距离的对数与样本期各城市固定电话每万人用户数的交互项作为互联网指数工具变量是有一定的合理性的,并证明了本文研究结果是稳健可靠的。

表11工具变量回归结果

六、进一步分析

数字经济抑制企业财务风险不单需要外部的动力驱动,更需要企业内部经济、技术基础条件的支撑。数字经济抑制企业财务风险成功与否,还有另外一个重要因素,在于企业自身有效的技术支撑条件,既能够为数字经济降低企业财务风险提供相应的技术支撑。从这个角度来看,当前作为高质量发展轨道上的微观经济主体的企业数字化转型更符合上述条件。

本文认为,企业数字化转型的实现是依托“ABCD”(人工智能、区块链、云计算、大数据)等技术发展的大环境下,企业与数字技术融合创新的企业数字化转型。一方面,企业数字化转型能为企业抑制财务风险提供有力的内部技术支撑,企业数字化转型发展越好,往往能够为企业经营活动营造良好的技术基础条件。从这个角度来说,当前数字经济发展与企业数字化转型之间存在着相当大的重叠部分。另一方面,企业数字化转型借助了数字化技术,能够以低风险、低成本、高质量地处理海量数据,提高信息流动速率,企业数字化转型无疑为企业控制财务风险提供了更多的技术支持。鉴于此,本文尝试在原有的层面“数字经济——企业财务风险”的范式中,嵌入微观层面的企业数字化转型禀赋条件,以分析在企业不同数字化转型基础条件下,数字经济发展对企业财务风险的作用绩效。

在企业数字化转型的刻画上,本文借鉴吴非等(2021)[35]的研究方法,并对数字化关键词进行补充,最终得到数字化、数字营销、数字科技、数字技术、C2C、P2P、C2B、B2C等56个关键词。通过Python爬虫及“文本挖掘”功能归集整理了巨潮网的上交所、深交所全部A股上市企业2011-2020的年度报告,并通过Java PDFbox 库提取所有文本内容,以此作为数据池供后续的特征词筛选。本文根据人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术和数字技术应用特征词进行搜索、匹配和词频计数,进而分类归集关键技术方向的词频并形成最终加总词频,从而构建企业数字化转型的指标体系。

由于这类数据具有典型的“右偏性”,本文将其进行对数化处理,从而得到企业数字化转型(DCG)的整体指标。首先,本文先初步探讨了数字经济发展对于企业数字化转型的影响,其次,以中位数为界,划分了企业数字化转型程度的高低组别。并重新进行回归分析,探讨不同数字化转型程度的影响下,数字经济发展对企业财务风险的影响是否不同。

回归结果如表12所示,可以看出数字经济(DIGI)对企业数字化转型呈现出正值且在1%的水平下高度显著。这说明,数字经济的发展有助于推动企业的数字化转型。此外,在企业数字化转型程度较好的组别中,数字经济对企业财务风险的促进作用在1%的水平下高度显著(t值为2.55)。而在企业数字化转型程度较差的组别中,尽管数字经济的回归系数为正,但是系数有所减小,且t值偏小(为1.69)。对比可以看出在企业数字化转型程度较好的条件下,数字经济发展的作用更能得以充分展现。

这主要是因为,传统企业在实施具有前瞻性、不确定性和高投入的经营活动时,存在着技术不足的困境,而企业数字化转型能够有效延伸企业过去的技术边界。另外,企业数字化转型本身就是企业与“ABCD”技术的融合,具有极强的技术外溢特征。因此,在数字经济发展的过程中,企业可以利用数字化转型降低企业出现财务风险的可能性。最后企业数字化转型挺高了企业信息的透明度,减少了“数字经济——企业财务风险”之间的信息不对称,从而更好的管理企业财务风险。从这个意义来看,数字经济抑制企业财务风险并非是孤立存在的,这需要企业内部重要的技术条件的协同作用方能展现出最大效力。

表12数字经济、企业数字化转型与财务风险

七、结论与建议

基于数字经济对中国上市公司影响巨大的典型事实,本文从企业财务风险的角度出发,选取中国2011—2020年沪深两市A股上市公司数据,基于熵权法构建数字经济综合指数的基础上,从多个角度实证检验了数字经济发展对企业财务风险的影响及其作用机制。研究结果发现,数字经济发展对企业财务风险发生的概率起到显著的抑制作用。探究其作用机制显示,吸收能力在数字经济缓解企业财务风险的过程中发挥着部分中介的效应。对处在不同生命周期阶段的企业来说,数字经济发展对企业财务风险的影响效应也是不一样的。对于处于成长期和成熟期的企业来说,数字经济发展能显著降低企业财务风险发生的概率,且吸收能力具有中介效应。对于处在衰退期的企业来讲,数字经济发展对企业财务风险的影响并不明显,吸收能力不具有中介效应。此外,本文研究发现企业有效的内部条件(数字化转型)是数字经济发展有效抑制财务风险的重要基础,良好的企业数字化转型在“数字经济—企业财务风”关系中有着正向的调节效应,当然本文研究并不是最完整的,本文主要研究数字经济对企业财务风险的影响,后续研究可以分析企业的“吸收能力”在不同生命周期阶段的作用。

基于上述研究结论,本文提出如下启示与建议:第一,数字经济的发展可以帮助企业降低财务风险,应鼓励企业应用人工智能、区块链、云计算、大数据等前沿技术,提高企业的财务稳定性。政府部门应该加速5 g网络、数据中心等新基础设施的建设,完善税收、科技服务、财政补贴等政策手段,为数字经济的发展奠定良好的基础。在面临着复杂而又不断变化的外部环境时,要鼓励公司充分利用互联网、大数据等数字技术,及时地获得相关的决策信息,从而提升公司的决策效率和抗风险的能力。同时加强中国区域宽带战略的实施和推广。为了推动数字经济更好地为企业服务,要持续强化数字基础设施的建设,建立起一个数据共享平台,尤其是要加速跨部门平台的建设,跨层次、跨区域,协助公司在人力资源管理、财务审计、物资管理等方面实现数字化、智能化,提升公司的经营绩效。增强盈利能力,预防财务风险的发生。

第二,面对数字技术的冲击,传统企业可能会有延迟的创新思维方式和整合的创新过程。因此,面对数字浪潮的冲击,企业应该有意识地审视自己的基本动态能力,从学习、吸收和适应能力开始,重新整合内部和外部的资源,实现企业的转型和升级。在经营的过程中,企业应该持续地加强自己的学习能力,将所积累的知识运用到自己的身上,从而为公司的发展提供更多的帮助。积极地向其他成员学习他们优秀的经营管理方法,并定期地对企业的员工展开培训,并安排管理人员或者优秀员工到其他企业学习先进的管理理念和技术知识。强化公司的吸收能力,持续提升公司的自身能力,在公司现有的知识水平和技术的基础上,提升公司的绩效评估能力、对外部资源和信息的识别能力,以及解决财务风险的能力。在对外部资源进行辨识与发掘的过程中,重视对人力、智力资本的管理与利用,提升其吸收能力,为提升公司业绩、减少公司的财务风险提供了一个有效的途径。

第三,财务风险会因为企业所处生命周期的不同而有所不同,本文的研究为财务风险管理和制定防范措施提供了参考。特别是对于成长型和成熟型公司,公司应客观评估其需要改进的方向和程度,从而制定相应的数字化战略,以更好地降低财务风险。陷入衰退的企业还应努力寻找符合数字经济发展大趋势的方法,加强内部控制质量,降低财务风险发生的可能性。最后,上市公司应该把将生命周期理论贯彻于企业内部管理方案的始终,使风险管理意识蔚然成风,结合企业目前发展状况与可能发生的财务风险,积极调整不利于企业发展的内部控制制度,合理规划企业负债规模,完善负债资金的管理,防止企业在经营过程中发生不可控的财务风险。

参考文献

[1] 罗朝阳,李雪松.金融周期、全要素生产率与债券违约[J].经济管理,2020,42(02):5-22.

[2] 周清香,何爱平.数字经济赋能黄河流域高质量发展[J].经济问题,2020(11):8-17.

[3] 何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(04):137-148.

[4] 朱丹,周守华.战略变革、内部控制与企业绩效[J].中央财经大学学报,2018(02):53-64.

[5] 罗孟旎.内部控制、外部审计与资本成本研究——兼论混合所有制改革的财务基础[J].经济体制改革,2018(03):138-145.

[6] 高明华,杜雯翠.外部监管、内部控制与企业经营风险——来自中国上市公司的经验证据[J].南方经济,2013(12):63-72.

[7] 綦良群,高文鞠.区域产业融合系统对装备制造业创新绩效的影响研究——吸收能力的调节效应[J].预测,2020,39(03):1-9.

[8] 王开科,吴国兵,章贵军.数字经济发展改善了生产效率吗[J].经济学家,2020(10):24-34.

[9] 侯世英,宋良荣.数字经济、市场整合与企业创新绩效[J].当代财经,2021(06):78-88.

[10] 黄大禹,谢获宝,孟祥瑜,张秋艳.数字化转型与企业价值——基于文本分析方法的经验证据[J].经济学家,2021(12):41-51.

[11] 黄宏斌,翟淑萍,陈静楠.企业生命周期、融资方式与融资约束——基于投资者情绪调节效应的研究[J].金融研究,2016(07):96-112.

[12] 王可,李连燕.“互联网+”对中国制造业发展影响的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(06):3-20.

[13] 赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(07):114-129.

[14] 戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020,36(06):135-152+250.

[15] 肖静华,胡杨颂,吴瑶.成长品:数据驱动的企业与用户互动创新案例研究[J].管理世界,2020,36(03):183-205.

[16] Tanriverdi H. Information technology relatedness, knowledge management capability, and performance of multibusiness firms[J]. MIS quarterly, 2005: 311-334.

[17] Ferreira J J M, Fernandes C I, Ferreira F A F. To be or not to be digital, that is the question: Firm innovation and performance[J]. Journal of Business Research, 2019, 101: 583-590.

[18] 孙嘉悦,郑素丽,黄灿.研发模式与外部技术吸收速度:基于中国高技术产业的实证研究[J].科学学研究,2021,39(08):1373-1383+1406.

[19] 李英利,谭梦卓.会计信息透明度与企业价值——基于生命周期理论的再检验[J].会计研究,2019(10):27-33.

[20] 李冬伟,李建良.基于企业生命周期的智力资本对企业价值影响研究[J].管理学报,2012,9(05):706-714.

[21] Altman EI.Financial rations,discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy[J].The Journal of Finance,1968,23(4):589- 609

[22] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[23] 黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(08):5-23.

[24] 郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(04):1401-1418.

[25] Cohen W M, Levinthal D A. Innovation and learning: the two faces of R & D[J]. The economic journal, 1989, 99(397): 569-596.

[26] Fredrich V, Bouncken R B, Kraus S. The race is on: Configurations of absorptive capacity, interdependence and slack resources for interorganizational learning in coopetition alliances[J]. Journal of Business Research, 2019, 101: 862-868.

[27] Li Y, Liu X, Zhao Q. Digital finance, absorptive capacity and enterprise dual innovation: an empirical analysis on mediation and threshold effects[J]. Asian Journal of Technology Innovation, 2022: 1-32.

[28] Dickinson V. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle[J]. The Accounting Review, 2011, 86(6): 1969-1994.

[29] 毕晓方,翟淑萍,姜宝强.政府补贴、财务冗余对高新技术企业双元创新的影响[J].会计研究,2017(01):46-52+95.

[30] 温忠麟.张雷,侯杰泰,刘红云.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(05):614-620.

[31] 李春涛,闫续文,宋敏,杨威.金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据[J].中国工业经济,2020(01):81-98.

[32] Moser P, Voena A. Compulsory licensing: Evidence from the trading with the enemy act[J]. American Economic Review, 2012, 102(1): 396-427.

[33] 唐松,伍旭川,祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界,2020,36(05):52-66+9.

[34] 柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021,56(05):91-108.

[35] 吴非,胡慧芷林慧妍,任晓怡企业数字化转型与资本市场表现一-来 自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021 ,37(07):130-144+10.